「生きる力」の土台。「生命力」を磨くのだ。

「生きる力」という言葉があんまり好きじゃありませんでした。なんとなく、ぼんやりとして、いい言葉のように扱われているからだと思います。ただ、この夏、子どもたちと接していて「生きる力が溢れているなぁ」と思うことが多くなりまして(年を取ったか)。「生きる力」について改めて考えてみます。

「生きる力」は教育文脈で30年前に生まれた言葉

「生きる力」という言葉を検索してみると、どうやら文科省が学習指導要領を作る際に発明した言葉で、最初に世の中に登場したのが1996年、中央教育審議会という場とのことです(30年前!)。

我々はこれからの子供たちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など自己教育力であり、また、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると考えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうした資質や能力を、変化の激しいこれからの社会を、[生きる力]と称することとし、知、徳、体、これらをバランスよくはぐくんでいくことが重要であると考えた。

難しい…(でもこの引用元の文章はなかなか迫力あっていいです。ぜひご一読を)。現行の学習指導要領をまとめた文科省のサイトによると・・・・

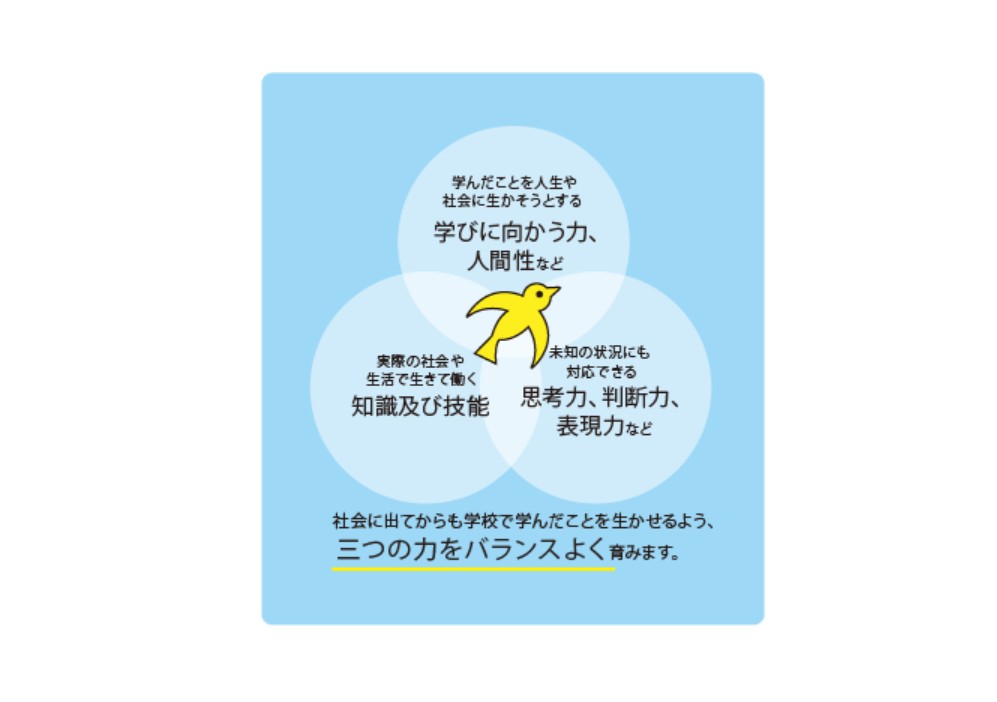

・学んだことを人生や社会に活かそうとする学びに向かう力、人間性など

・実際の社会や生活で生きて働く知識及び技能

・未知の状況に対応できる思考力、判断力、表現力など

この3つをバランスよく育むことが教育の柱なのだそうな。

なるほど。これは分かりやすいし、確かに必要なことだと思うし、教育現場でこれらを伸ばしてくれることは子を持つ親としてありがたいと思うし、大方針として違和感はないです(上から目線風でスミマセン。いろんな意見が世の中にあふれる公教育に関してこうしたシンプルな言葉で目標をまとめることは超大変な仕事だと思います。なのでリスペクトしています!前提として)。

生物としての「生命力」が生きる力の土台でしょ。

ただこの言葉は学校教育の文脈の中での「生きる力」なのだと思う。もっと広く人間活動全般をとらえたときに、ここでまとめられた「生きる力」の土台として、大切なことがある気がするのです。

それはおそらく「教育現場」単体でどうにかなるものではないから、このスコープから外れているのだろうと想像するのです。あるいはそもそも人間ひとりひとりに備わっているからあえて「教え、育む」ことではないからここで述べられていないのかもしません。もしくは定量的に測ることのできないものだから取り扱いづらいのかもしれません。

端的に言ってしまえば、それは、生物としての「生命力」。

目の前の環境変化を察知し、適応して行動する。

胎をくくって挑戦する。

やばいと思ったらさっさと逃げ出す。

他者と混ざり合って生きていく。

ワクワクすることに飛びつく。

いろいろあってもご機嫌に過ごせる…。

最後の方は「生命力」なのかどうか分かりませんが…。ここまで書いて思いました。これらはきっと「教えて育む」ものじゃないから、教育現場にはなじまないんでしょうね。成果もよくわからんし。定義も曖昧だし。ただ、「磨く」ことはできるし、大切なんじゃないかな、と思うんです。

生命力を、磨く。

(↑我ながらいい表現だ!)

で、どうやって生命力を磨くの?

この問いへのワタクシの回答は超絶明快でシンプル。

野で遊ぼう。

「大自然」である必要なし。「大冒険」をする必要もなし。お金をかけて遠出する必要もなし。身近な自然の中でただ過ごすこと。遊ぶこと。山でも川でも海でも野原でもどこでもよくて。環境を作り込みすぎず、コンテンツを盛り込みすぎず、そのなかで心のままに過ごすこと。

これに尽きるのだと思います。

小学1年生の小さな背中が見せてくれた生命力。

最後にちょっとしたエピソードをひとつ。今日は原っぱ大学のこども学部の活動で三浦半島の素晴らしき遊び場、前田川と秋谷海岸に遊びに行ってきました。その場に小学1年生女子が体験で初参加してくれました。お母さん曰く、自然遊びはそんなに慣れていないかも、とのこと。

いいんです、慣れてなくても。経験値なんて関係ないんです。その子のペースで遊び、生命力を磨いてくれれば。

彼女は最初は川の水に入ることを避けていました。慎重なのでしょう(自然の中においては慎重なのは素晴らしい特質です)。河原でのお昼ご飯のタイミングで彼女は「手を洗う!」と言い出しました。ただ、もちろん水道がありません。

目の前の川で洗いなよ、と伝えたところ、目の前の川は子どもたちが遊んでいて砂がまって汚れて見えます。彼女はそこでは洗いたくない、と言いました。じゃあ少し上流に行ってみよう、と促すとそこには透き通った水。その水で躊躇なく手を洗うとともに、気づいたらさっきまで嫌がっていた足元が水に浸かっています。

一線を越えた彼女は水への抵抗がまったくなくなり、そのあとはじゃばじゃばと足元を濡らしながら上流まで友達と探検に出かけたり、後半は河口まで数百メートル、ときに腰まで水に浸かりながら歩ききりました(←すごい!!)。

そして、海では周囲の皆と同じように堤防から小さく小さくジャンプ。おじさんはその瞬間を見逃しませんでした。

劇的なドラマではないかもしれないけど、時間をかけて彼女が、彼女自身のペースで環境を受け入れ、適応し、場を楽しんでくれていたのが伝わってきてました。これぞ生命力。彼女がもともともっていた生命力が、環境や周囲の人たちとのやり取りの中でさらに磨かれていったのだと(勝手に私は)感じました。

こういう素朴な時間の積み重ねによって生命力は磨かれるのだ!と確信するのであります。

川をじゃぶじゃぶ歩き続けたら、青い海が見えた!小さな、素朴な、大切な、冒険のゴール。

最後に宣伝。12月までの原っぱ大学のプログラムを公開してます!みなさまぜひぜひ、生命力を磨きに体験ご参加くださいませ!

12月までのプログラムカレンダーはこちら

すでに登録済みの方は こちら